Livraison à partir de 5,90 €, offerte dès 99 € d'achat !

Conseils et commandes 04 94 23 30 20

L'HISTOIRE DU TENSIOMÈTRE

QUEST-CE QU'UN TENSIOMETRE ?

Un tensiomètre est un dispositif médical destiné à mesurer la tension

artérielle (ou pression artérielle) ; c'est-à-dire la pression qu'exerce le sang sur la paroi des artères. Cette pression résulte du travail

de pompage effectué par le coeur pour faire circuler le sang dans le corps.

L'HISTOIRE DU TENSIOMETRE

L'histoire du tensiomètre commence en 1628 avec la découverte des principes de la circulation sanguine par William Harvey. Ce médecin Anglais fut le premier à établir que le coeur est une pompe qui fait circuler un volume de sang constant pour un individu donné.

Au début du XVIII éme siècle (vers 1710 ou 1730 en fonction des sources), l'Anglais Stephen Hales réalisa sur des animaux de nombreuses expériences relatives à la circulation sanguine. On lui doit les premières mesures directes de la tension artèrielle. Hales insérait un tube de laiton, relié à un tube droit en verre, dans l'artère crurale d'un cheval et mesurait ensuite la hauteur atteinte par le sang dans le tube. Constatant les variations cycliques de cette hauteur, il en conclut qu'elles étaient dues aux variations de tension artérielles liées aux pulsations cardiaques.

Près d'un siècle plus tard, vers 1828, le Français Jean-Léonard-Marie Poiseuille fit de nombreux travaux sur la pression sanguine. Il améliora les expériences de Hales en remplaçant le tube droit par un tube en U partiellement rempli de mercure. C'est grâce à lui que la pression artérielle est exprimée en mm de mercure (mm hg).

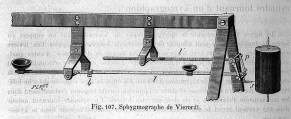

Vers 1850, l'Allemand Karl von Vierordt, en se basant sur la constatation que la pulsation artérielle pouvait être supprimée par l'application d'une pression suffisante, développe un appareil doté d'un brassard gonflable qui se place autours du bras et comprime l'artère pour mesurer la tension. Cet appareil (le sphygmograph) était très encombrant et peu fiable, mais constituait un grand pas en avant en proposant une mesure non-intrusive de la tension artérielle.

En 1860, le Français Etienne-Jules Marey présente à l'académie des sciences son sphygmographe. Cet appareil, inspiré de celui de Karl von Vierordt et du Kymographe de l'Allemand Carl Friedrich Ludwig, retranscrivait sur une bande de papier les fluctuations de la pression artérielle. Portable et fiable pour déterminer le ryhtme cardiaque, ce sphygmographe manquait de précision dans la déterminatin de la tension artérielle. Il est cependant le premier dispositif de mesure à avoir été utilisé en dehors d'un cadre expérimental.

Après Marey, les choses s'accélèrent et de nombreux appareils sont développés pour essayer d'augmenter la précision des mesures et la facilité d'utilisation

(citons par exemple le sphygmographe de Dudgeon ou celui de Foster).

En 1881, le sphygmomanometer de l'Allemand Samuel Siegfried Karl von Basch intégre un manomètre mécanique, pour permettre une

lecture facile des résultats. Il est amélioré en 1889 par le Français Pierre Carl Édouard Potain qui utilise l'air pour

transmettre les pulsations cardiaques au manomètre (alors que l'appareil de von Basch utilisait de l'eau ou du mercure, moins efficace).

En 1896, l'Italien Scipione Riva-Rocci développe le tout premier tensiomètre à mercure. Son sphygmomanomètre comportait un brassard

que l'on plaçait sur le bras et que l'on gonflait avec de l'air, à l'aide d'une poire, pour comprimer l'artère brachiale. Ce brassard était connecté à un

manomètre à mercure sur lequel on lisait la pression exercée sur le brassard. Cet appareil est généralement considéré comme l'ancètre des tensiomètres

actuels.

L'inconvénient du sphygmomanomètre de Riva-Rocci, est qu'il ne servait alors qu'à mesurer la pression systolique, c'est à dire la

pression artérielle quand le coeur se contracte et que le sang est chassé dans les artères. La pression diastolique (plus faible)

n'était pas prise en compte.

Le cap décisif est franchi en 1905, quand le médecin Russe Nikolaï Sergueïevitch Korotkov présente sa méthode de mesure de la

tension artérielle. En combinant l'appareil de Riva-Rocci avec un stéthoscope posé

sur l'artère brachiale et en se basant sur les bruits du flux sanguin, Korotkov pouvait déterminer avec précision et fiabilité les pressions systolique

et diastolique.

Le principe de la technique auscultatoire de Korotkov est le suivant :

Le brassard est gonflé à une pression supérieure à la pression systolique ; le sang ne s'écoule plus dans l'artère compressée et aucun bruit n'est

audible. Le brassard est ensuite dégonlé lentement.

Quand la pression du brassard diminue jusqu'à égaler la pression systolique, le sang se remet à passer brusquement avec un bruit audible au stéthoscope

(premier bruit de Korotkov).

Quand la pression du brassard contine de diminuer, en restant supérieure à la pression diastolique, le sang continue de sécouler avec des sons

caractéristiques (2éme, 3éme et 4éme bruits de Korotkov).

Quand la pression du brassard atteint la pression diastolique, l'artère a retrouvé son calibre normal, plus aucun bruit n'est audible.

Cette méthode est toujours celle utilisée avec les tensiomètres manuels modernes.

En 1911 les cardiologues français Charles Laubry et Henri Vaquez développent et commercialisent avec la société Spengler le premier tensiomètre manobrassard sous la dénomination de Vaquez-Laubry®. En 1950, la société Spengler, devenue entre-temps une référence mondialement reconnue dans le domaine de la tensiométrie, commercialise le premier tensiomètre manopoire.

Si le tensiomètre manuel reste un incontournable,

généralement réservé aux médecins, ces dernières décennies ont vu l'arrivée et le développement exponentiel des

tensiomètres électroniques.

Depuis 1993 (date de lancement

du premier tensiomètre électronique au poignet par la société

Panasonic), ces appareils ont su trouver leur place auprès du grand public et des professionnels de santé en raison de leur simplicité

d'utilisation (basés sur la méthode oscillomètrique de Victor Pachon *, ils ne nécessitent pas l'utilisation d'un stéthoscope)

et de leur fiabilité. En facilitant l'automesure de la tension artérielle, ces tensiomètres automatiques sont des éléments essentiels dans la

lutte contre l'hypertension.

* : Cette méthode fait appel à l'analyse des oscillations de la paroi artérielle. Lorsque la pression du brassard est

supérieure à la pression artérielle systolique, de petites oscillations dues au choc de la pulsion des artères comprimées peuvent être captées. Lors du

dégonflage du brassard, la diminution progressive de la pression dans le brassard fait augmenter puis diminuer l'amplitude de ces oscillations. La

pression artérielle systolique correspond au début de l'augmentation de l'amplitude de ces oscillations. La pression diastolique correspond à la fin de

la baisse de l'amplitude de ces oscillations.

Quelques liens pour aller plus loin :

- L'histoire du tensiomètre et des photos de pièces rares bloodpressurehistory.com

- Une collection de photos d'anciens instruments chirurgicaux et dentaires http://phisick.com/